Технология нулевого электромагнитного излучения

Вокруг технологии нулевого электромагнитного излучения – целая гамма споров и надежд. С одной стороны, многообещающие исследования, с другой – осторожность и скепсис. Попытаемся разобраться, что это такое, какие существуют подходы, какие перспективы и насколько это близко к реальности, а не просто красивый маркетинговый ход. Мы рассмотрим не только теоретические аспекты, но и практические примеры применения и ограничения существующих решений. Будет немного технического жаргона, но постараюсь объяснять все максимально доступно. И, конечно, не буду скрывать, что пока это скорее путь, чем готовое решение.

Что такое технология нулевого электромагнитного излучения?

Прежде всего, важно понимать, что 'нулевое' излучение – это, скорее, стремление к минимально возможному уровню электромагнитного излучения, а не полное его отсутствие. Полностью изолировать объект от электромагнитного поля невозможно, и даже нежелательно в большинстве случаев. Электромагнитные волны – это неотъемлемая часть Вселенной, и мы сами постоянно генерируем их, например, при работе мозга или при нагревании. Поэтому технология нулевого электромагнитного излучения подразумевает не исключение излучения, а его подавление или перенаправление в менее вредное русло. Цель – минимизировать влияние электромагнитных полей на окружающую среду и на человека.

Если говорить более конкретно, то это комплекс мер и технологий, направленных на снижение уровня электромагнитного излучения, исходящего от различных электронных устройств, систем и даже зданий. Это может включать в себя использование специальных материалов, конструктивных решений, а также активных методов подавления излучения.

Основные подходы к снижению электромагнитного излучения

Существует несколько основных подходов к снижению электромагнитного излучения. Они различаются по принципу действия, эффективности и стоимости.

Экранирование

Это, пожалуй, самый распространенный и проверенный способ. Суть в использовании материалов с высоким уровнем электропроводности для создания барьера, который блокирует распространение электромагнитных волн. Например, металлизированные ткани, специальные покрытия для окон и стен. Эффективность экранирования зависит от частоты излучения и толщины экрана. Для низкочастотных полей (например, от электросетей) достаточно толстого слоя меди или алюминия. Для высокочастотных полей (например, от мобильных телефонов) требуются более сложные конструкции и специальные материалы, такие как вольфрам или сплавы с вольфрамом.

Например, в строительстве часто используют металлические сетки для защиты от электромагнитных помех, возникающих от линий электропередач. Эффективность такого экранирования может достигать 90% для определенных частот. [Источник: ООО Шанхай Дэюнь Электротермические Материалы и Технологии – ссылка на раздел экранирующих материалов на сайте (если есть)].

Активное подавление излучения

Этот подход более сложный и дорогостоящий, но и более эффективный. Он заключается в создании системы, которая генерирует электромагнитное поле, направленное на подавление излучения от другого источника. Это может быть реализовано с помощью специальных антенн и микросхем. Технология активного подавления часто используется в военных целях, а также в некоторых медицинских устройствах. Например, для снижения электромагнитного излучения от медицинского оборудования.

Принцип работы заключается в создании 'поля встречного действия'. Для этого используется специальный излучатель, который генерирует электромагнитную волну с такой же частотой, что и волна, которую необходимо подавить, но с противоположной фазой. В результате волны накладываются друг на друга, и общая амплитуда уменьшается. Недостатком этого метода является необходимость точной синхронизации и сложной настройки системы.

Использование материалов, поглощающих электромагнитное излучение

Существуют материалы, которые способны поглощать электромагнитную энергию, преобразуя её в тепло. Эти материалы используются для создания специальных покрытий и изоляторов. Например, графитовые материалы или специальные полимеры. Такие материалы эффективны в тех случаях, когда необходимо снизить уровень излучения, не создавая при этом дополнительного электромагнитного поля. [Источник: ООО Шанхай Дэюнь Электротермические Материалы и Технологии – ссылка на раздел поглощающих материалов (если есть)].

Оптимизация конструкции устройств

Не стоит недооценивать роль оптимизации конструкции устройств. Правильное расположение компонентов, использование экранирующих элементов и оптимизация трассировки печатных плат могут значительно снизить уровень электромагнитного излучения. Например, плоское расположение компонентов на печатной плате, использование металлизированных слоев для экранирования и использование специальных фильтров на линиях питания.

Примеры применения технологии нулевого электромагнитного излучения

Практическое применение технологий снижения электромагнитного излучения очень разнообразно. Вот несколько примеров:

- Защита медицинского оборудования: Медицинские приборы, такие как аппараты УЗИ и рентгеновские установки, могут генерировать значительное электромагнитное излучение. Специальные экраны и фильтры используются для защиты пациентов и персонала.

- Защита электроники: Например, смартфонов, ноутбуков и других устройств. Разрабатываются специальные чехлы и экраны, которые снижают уровень излучения. Хотя, стоит отметить, что эффективность этих решений часто сомнительна.

- Защита зданий: Использование экранирующих материалов в строительстве для защиты от электромагнитных помех от линий электропередач и других источников. Например, вблизи линий электропередач или мощных электроустановок.

- Защита автомобилей: Автомобили, оснащенные электронными системами, могут генерировать значительное электромагнитное излучение. Разрабатываются специальные экранирующие материалы для салона автомобиля.

Проблемы и ограничения

Несмотря на достижения в области технологии нулевого электромагнитного излучения, существует ряд проблем и ограничений. Во-первых, многие решения очень дорогие и требуют сложной реализации. Во-вторых, эффективность некоторых технологий может быть недостаточной для решения конкретных задач. В-третьих, не всегда понятно, как оценить безопасность и эффективность тех или иных технологий. Например, как измерить 'нулевое' излучение? Какие показатели считать критическими?

Важно помнить, что технология нулевого электромагнитного излучения - это не панацея от всех бед. Полностью избавиться от электромагнитного излучения невозможно и нецелесообразно. Речь идет о снижении его уровня до безопасного и комфортного.

Перспективы развития

Перспективы развития технологии нулевого электромагнитного излучения выглядят многообещающе. Развитие новых материалов, таких как метаматериалы, которые способны управлять электромагнитными волнами, открывает новые возможности для создания более эффективных экранов и поглотителей излучения. Развитие методов активного подавления излучения, основанных на искусственном интеллекте и машинном обучении, позволит создавать более интеллектуальные и адаптивные системы. Продолжение исследований в области биологического воздействия электромагнитных полей также поможет более точно оценить риски и разработать более эффективные меры защиты. [Источник: ООО Шанхай Дэюнь Электротермические Материалы и Технологии – новостные статьи и пресс-релизы (если есть)].

В конечном итоге, развитие этой технологии будет зависеть от совокупности факторов: научных исследований, технологических разработок, экономических инвестиций и, конечно, законодательного регулирования.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

9,38 мкм® электроматрас (XS)

9,38 мкм® электроматрас (XS) -

9,38 мкм® оздоровительная энергетическая капсула

9,38 мкм® оздоровительная энергетическая капсула -

9,38 мкм®прокладка с теплым сердечником (XS)

9,38 мкм®прокладка с теплым сердечником (XS) -

9,38 мкм®AI прокладка с теплым сердечником (L)

9,38 мкм®AI прокладка с теплым сердечником (L) -

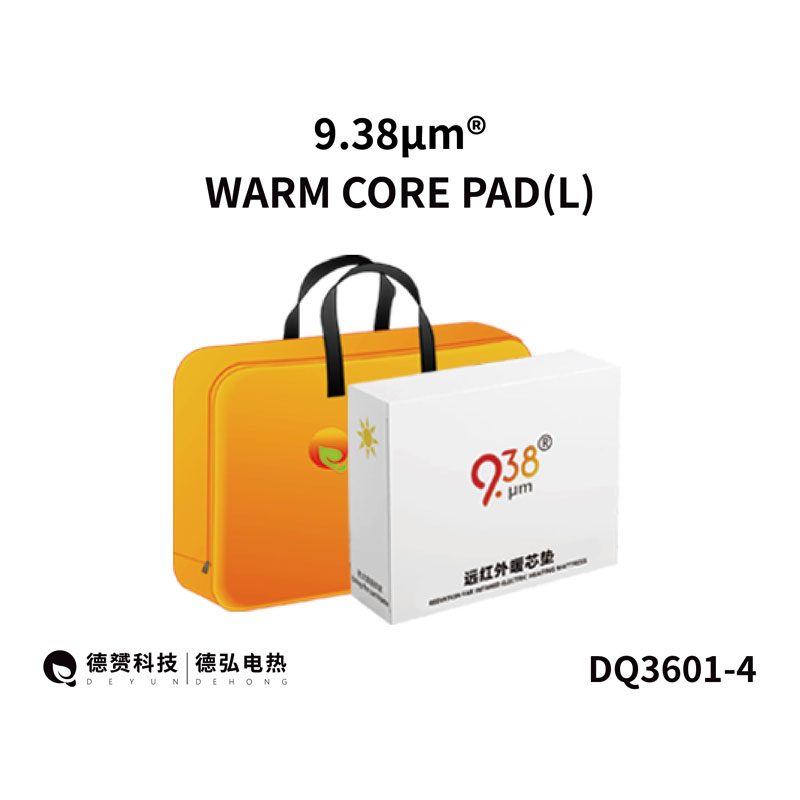

9,38мкм® Солнечная пленка (оздоровительная версия)

9,38мкм® Солнечная пленка (оздоровительная версия) -

9,38 мкм®прокладка с теплым сердечником (XL)

9,38 мкм®прокладка с теплым сердечником (XL) -

9,38 мкм®AI прокладка с теплым сердечником (XS)

9,38 мкм®AI прокладка с теплым сердечником (XS) -

9,38 мкм®прокладка с теплым сердечником (M)

9,38 мкм®прокладка с теплым сердечником (M) -

9,38 мкм®AI прокладка с теплым сердечником (S)

9,38 мкм®AI прокладка с теплым сердечником (S) -

9,38мкм® Солнечная пленка (Аквакультурная термоверсия)

9,38мкм® Солнечная пленка (Аквакультурная термоверсия) -

9,38 мкм® электроматрас(XXL)

9,38 мкм® электроматрас(XXL) -

9,38 мкм® здоровые стеновые панели

9,38 мкм® здоровые стеновые панели

Связанный поиск

Связанный поиск- Ведущий покупатель напольных обогревателей из углеродного волокна мгновенного действия

- Фабрика физиотерапевтической мембраны с отрицательными ионами

- Ведущий покупатель энергоэффективных теплых полов для школ

- Поставщики оздоровительных и физиотерапевтических программ

- Производитель технологии равномерного температурного поля

- Инфракрасная электрическая нагревательная плёнка

- Высокопроизводительная электрическая нагревательная плёнка

- Цены на мембраны для домашнего отопления

- Потолочная обогревательная плёнка

- Высокоэффективная электрическая нагревательная плёнка